Veröffentlicht am 04.10.2023

Im Porträt: Veli Ünlübayir | „Ich wollte mit einem differenzierten Ansatz eine Antwort auf die Situation der migrantischen Jugendlichen geben.“

Naci Köylüusagi interviewte im März 2023 Veli Ünlübayir zu seinem Leben und seinem Ankommen in Bochum. Veli ist 64 Jahre alt und wurde in einem kleinen Dorf namens Cigli in der Nähe von Maras in der Türkei geboren. Als kurdische Aleviten in der Türkei erfuhren er und seine Familie mitunter lebensbedrohliche Situationen und Repressionen, von denen er auch im Interview berichtet. Veli ist studierter Jurist, arbeitete zunächst in Ankara als Rechtsanwalt und kam 1985 aufgrund der gefährlichen Verhältnisse für Aleviten in der Türkei über Paris nach Bochum. Hier arbeitet er seit 1994 als Streetworker für die IFAK e.V. und begleitete dabei hunderte Jugendliche ins Erwachsenenleben.

Im Porträt: Veli Ünlübayir | „Ich wollte mit einem differenzierteren Ansatz eine Antwort auf die Situation der migrantischen Jugendlichen geben."

von Naci Köylüusagi

(Triggerwarnung: Im folgenden Interview wird u.a. von expliziten Gewalt- und Rassismuserfahrungen berichtet.)

Hallo Veli. Danke, dass du dir die Zeit für das Interview nimmst. Möchtest du dich bitte kurz vorstellen?

Ich heiße Veli Ünlübayir und bin 64 Jahre alt. In Wirklichkeit bin ich sogar zwei Jahre älter, da ich erst nach der Grundschule beim Standesamt eingetragen wurde. Meine Eltern sind beide bereits verstorben. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.

Seit 1985 lebe ich in Deutschland und seit 1994 arbeite ich als Streetworker bei der IFAK e.V. in Bochum: Streetworker machen aufsuchende mobile Sozialarbeit mit Jugendlichen und jungen Menschen. Mein Tag beginnt um 09.00 Uhr mit Bürotätigkeit bis 15:00 Uhr, und ab 18:00 Uhr besuchen wir unsere Jugendgruppen und besprechen mit ihnen den Alltag und Fragen, die sie umtreiben.

Verrätst du mir noch, was du gerne in deiner Freizeit machst?

An den Wochenenden und unter der Woche, mache ich Sport, zweimal in der Woche gehe ich joggen und einmal wöchentlich schwimmen. Ich laufe ca. acht Kilometer, das tut mir gut. Ich jogge häufig allein und versuche immer mal wieder Mitlaufende zu finden, was mir leider nicht häufig gelingt. Sonst lese ich sehr gerne. Außerdem bin ich zu Hause ein bisschen wie ein Hausmeister. Ich koche nicht mehr so gerne wie früher, kann es aber relativ gut, am besten gelingt mir der Weiße-Bohnen-Eintopf.

Wie bist du aufgewachsen?

Ich bin 1958 im Dorf Cigli bei Maras in der Türkei geboren. Das Dorf ist etwa zwei Fußstunden von der Provinzhauptstadt Maras entfernt. Wir sind öfter zu Fuß dorthin gelaufen. Ich stamme aus einer armen Familie. Mein Vater war Hirte.

Meine Mutter war die Autorität in der Familie. Sie hat uns, also ihre sechs Söhne und auch einige unserer Freunde, darin bestärkt, uns gegen die übergriffigen Großgrundbesitzer (Aga) zu wehren. Es war nämlich üblich, dass das ganze Dorf, auch teilweise ohne Bezahlung, für die Grundbesitzer arbeiten musste. Für die höhere Bildung der Kinder im Dorf musste man die Zustimmung des Großgrundbesitzers bekommen und vieles mehr – eigentlich feudale Strukturen. Meine Mutter hat uns dazu ermutigt, uns davon frei zu machen.

Als ich sieben Jahre alt war, sagte sie uns: „Es gibt keinen Gott. Sowohl die Hölle als auch das Paradies sind hier. Wer gut lebt, für den ist die Erde ein Paradies und wer schlecht lebt, für den ist die Erde eine Hölle.“ Wir wurden so gesehen atheistisch erzogen. Meine Mutter legte großen Wert auf unsere Bildung. Mein älterer Bruder ist nach der Grundschule zur Gesamtschule gegangen. Da wir arm waren, hatte er über ein Auswahlverfahren in einem staatlichen Internat einen kostenlosen Platz bekommen. Wir sind zusammen sechs Brüder, und ich bin das jüngste Kind der Familie. Nach der Grundschule bin ich wie mein Bruder im staatlichen Internat in Maras zur weiterführenden Schule gegangen. Die Repressionen gegenüber den alevitischen und linken Schülern waren dort besonders hart.

Weil die Zustände im Internat für mich bald nicht mehr zumutbar waren, bin ich in Ankara zur Schule gegangen. Da mein älterer Bruder und mein Cousin dort bereits an der Universität studierten, wohnten wir gemeinsam im Stadtteil Bahcelievler, und ich besuchte das Gymnasium Cumhuriyet bis 1975. Im folgenden Jahr begann ich mit dem Jura-Studium, das ich 1980 mit Diplom abgeschlossen habe. Nach dem Studium leistete ich bis Oktober 1981 mein Referendariat ab. Dann arbeitete ich bis 1984 in Ankara als Rechtsanwalt.

Wie hast du damals die politischen Spannungen in der Türkei erlebt?

Ich erinnere mich noch an das unvergessene, grausame Massaker im Dezember 1978 an den kurdischen Aleviten durch die reaktionär-faschistischen Kräfte in Maras. Zu der Zeit war ich in Ankara. Ich bin am 24. Dezember nach Maras gefahren. Als ich am 25. Dezember dort ankam, hatte sich die Lage wieder etwas beruhigt. Es gab aber noch viele Verhaftungen. Auch einer meiner Brüder wurde festgenommen. In einem Kino war kurze Zeit vor den Geschehnissen eine Bombe gezündet worden und viele Menschen sind dabei gestorben. Die Tat wurde den linken Kräften angedichtet. Deswegen wurden nach dem Massaker nur revolutionäre Menschen festgenommen, anstatt der verantwortlichen Faschisten. Es hat sich später gezeigt, dass diese Anschuldigungen haltlos und politisch motiviert waren.

Ich schätze die Zahl der getöteten Menschen bei dem Massaker um 300-350 Menschen. Viele wurden grausam gefoltert. Häuser wurden angezündet. So sind auch viele Menschen verbrannt. Das Militär stand eigentlich dazwischen, richtete seine Operationen aber hauptsächlich gegen den revolutionären Widerstand. Viele alevitische Kurden mussten Maras verlassen und in den umliegenden Dörfern Zuflucht suchen.

Auch in Ankara erfuhren wir aufgrund unserer Identität rassistische Diskriminierung. Und ebenso waren wir dort an der Universität von Diskriminierung betroffen. Ab November 1979 kam eine nationalistische Regierung an der Macht. Diese Regierung hatte sogar an den weiterführenden Schulen ein Fach wie Moral oder Ethik genutzt, um die Wertigkeit, den Anstand und die Moral der Aleviten und Sunniten als minderwertig darzustellen. Wir protestierten gegen diese reaktionäre Bildung und die entsprechenden Lehrbücher. Wir rissen demonstrativ die relevanten Seiten heraus. Ich hatte eine kurze Rede gehalten. Wegen dieses Engagements hatte ich eine sehr gute Freundin verloren, weil sie dafür kein Verständnis hatte.

Es gab in Ankara 1978 einen Vorfall, bei dem Mitglieder der Partei TIP – Arbeiterpartei der Türkei ermordet wurden. Wir waren die unmittelbaren Nachbarn der Ermordeten und wohnten gegenüber. Dieser Anschlag hätte auch uns treffen können.

Wie ging es für dich weiter? Wie bist du dem Ganzen entkommen?

1980 habe ich wie schon erwähnt das Referendariat gemacht und 1981 bis 1984 in Ankara als Rechtsanwalt gearbeitet. 1984 bin ich aufgrund der politischen Verfolgung gegen mich nach Paris geflohen. Dort beantragte ich politisches Asyl. Vier meiner Brüder lebten bereits dort. Viele meiner Freunde sind in dieser Zeit in der Türkei ins Gefängnis gekommen und viele Menschen wurden gefoltert.

Ich bin 1985 nach Europa gekommen und bin seither nicht mehr in die Türkei gefahren. Die meisten meiner Familie und Verwandten leben in Europa. Später hatten meine Eltern ebenfalls die Türkei verlassen und sind nach Deutschland emigriert. Auch viele Freunde von mir, mit denen ich politische Arbeit gemacht hatte, sind nach Europa gekommen.

Bis 1991 hatte ich den revolutionären Kampf in der Türkei von hier aus mitunterstützt. Nach 1991 wurde die politische Organisation, für die ich aktiv war, jedoch aufgelöst bzw. bedeutungslos. Danach habe ich nach meinen Kräften den demokratischen kurdischen Kampf gegen Despoten unterstützt, bei Demonstrationen, bei den türkischen Parlamentswahlen, die ja auch in Deutschland durchgeführt werden.

1985 bin ich nach Bochum gekommen, um mit meiner Frau Hatice, mit der ich seit 1983 in der Türkei verlobt war, in Deutschland zusammen zu leben. Bis dahin hatten wir häufig telefoniert, natürlich in unserer Muttersprache Kurdisch und uns öfter Briefe geschrieben, allerdings in englischer Sprache, da Hatice nur in Deutsch und Englisch schreiben konnte. Und ich konnte noch kein Deutsch. Sie schon. Sie war hier aufgewachsen. Wir haben unsere Verlobung in der Ferienstadt Side am Mittelmeer gefeiert. Standesamtlich heirateten wir in Gelsenkirchen.

Ein weiterer Grund, warum ich nach Deutschland bin, waren meine Pläne, an der Ruhr-Uni Bochum in Jura zu promovieren. Als ich in Ankara Jura studierte, hatten wir enge Kontakte zum Fachbereich Jura in Bochum. Wir tauschten uns aus. Ein Professor, mit dem ich durch diese Arbeit befreundet war, lud mich nach Deutschland zum Promovieren ein. Es ging dabei um das Phänomen im türkischen Strafrecht, dass damals einem männlichen Entführer Straffreiheit gewährt wurde, wenn er eine Frau zum Zweck der Heirat entführte. Die juristische Fakultät in Bochum interessierte sich für das Thema. Es stellte sich heraus, dass eine Forschung zum Strafrecht in beiden Ländern die Zustimmung des türkischen Konsulats bedurfte. Dazu kamen noch die sprachlichen Probleme. Ich wurde zu der Zeit von den türkischen Sicherheitsbehörden gesucht. Daher wäre ein Kontakt mit türkischen Konsulaten unmöglich gewesen.

Wie bist du ansonsten in Deutschland zurechtgekommen?

Ich habe hier in Deutschland zwei Jahre lang Sprachkurse besucht und danach studiert. Zunächst besuchte ich die Sprachkurse bei der Volkshochschule in Gelsenkirchen und für kurze Zeit in Wesel in der Akademie Klausenhof. Dann lernte ich an der Ruhr Uni Deutsch und begann Jura zu studieren. Ich bekam damals BaföG und ein ergänzendes Stipendium. So hatte ich ein passables Einkommen zum Leben. 1985 bis 1991 studierte ich an der Ruhr-Uni.

Gab es einen Moment ab welchem du dich „angekommen“ gefühlt hast?

Die Frage habe ich mir nicht gestellt. Seit dem ersten Tag fühlte ich mich hier nicht fremd. Es liegt wahrscheinlich an diesen Nomaden-Genen. Ich war nicht besonders benachteiligt. Ich betrachte mich als ein Teil dieser Gesellschaft. Ich hatte hier wenig Probleme bezüglich meiner Lebensgestaltung und bezüglich meines Lebensunterhalts. Das macht was aus, denke ich. Natürlich bin ich kein Maßstab dafür.

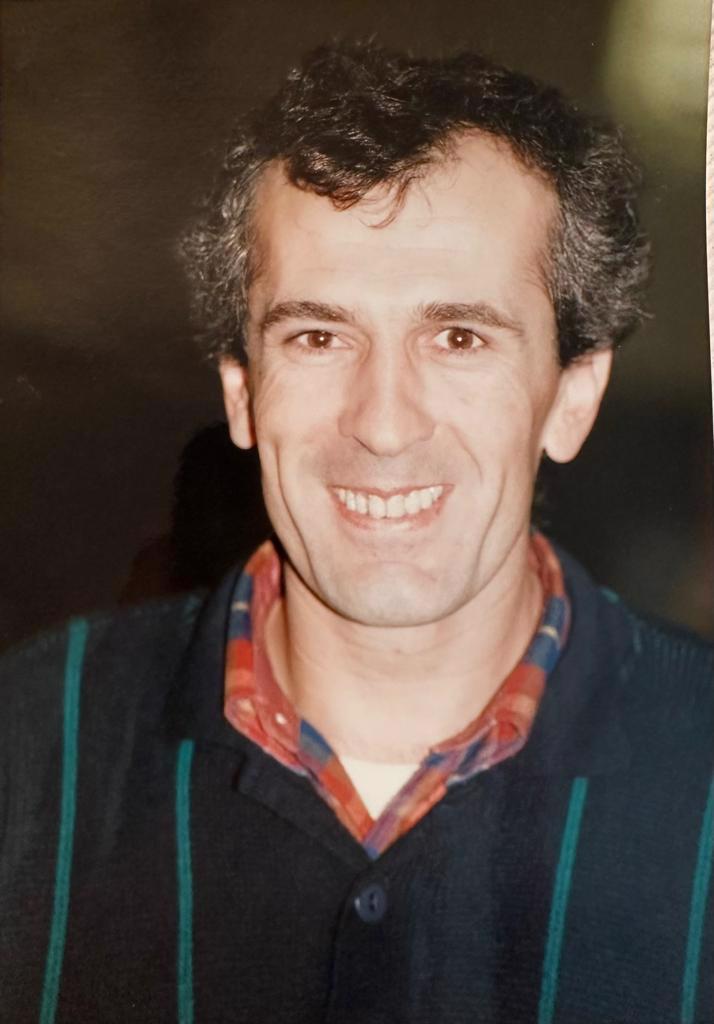

Veli - circa 1990 als Jurastudent an der Ruhr-Uni Bochum.

Wie kam es, dass du Streetworker wurdest?

Wegen der Geburt meines Sohnes Cem habe ich 1991 mit dem Studium aufgehört und eine ABM-Stelle als Sozialarbeiter angenommen und arbeitete bis 1993 in einer Flüchtlingsunterkunft in der Hiltroper Straße. 1991 kamen sehr viele Geflüchtete aus den Balkanländern und aus der Türkei. Mein damaliger Arbeitgeber hatte die soziale Arbeit mit den Geflüchteten gemeinsam mit dem Sozialamt koordiniert. Damit begann ich meine Sozialarbeiter-Tätigkeit in dem besagten Flüchtlingsheim.

1994 wurde ich dann durch einen Bekannten Namens Mehmet aus Erzurum, der nicht mehr am Leben ist, der IFAK empfohlen. Mehmet war Mitarbeiter der IFAK und sagte mir, dass der damalige Geschäftsführer von der IFAK Ercümet Toker händeringend nach Sozialarbeitern suchen würde - und ich wäre sehr geeignet. Ich hatte zu der Zeit sehr gute Verbindungen zu den Jugendlichen, insbesondere zu der kurdischen Community und den Vereinen.

Ercümet Toker wollte mich sofort einstellen, da die Stadt dringend Sozialarbeiter brauchte, insbesondere im Nord-Bad, in dem Jugendliche stören und für Ärger sorgen würden. So begann ich 1994 meine Arbeit bei der IFAK als Streetworker. Ich hatte zuerst beim Schwimmbad Nordwest angefangen.

Welche Themen haben dich in deiner Arbeit in der ganzen Zeit am meisten beschäftigt?

Das Problem der Integration ist nach meiner Ansicht das Parallel-Leben vieler Migrantinnen und Migranten, damals vielleicht mehr als heute. Viele Kompetenzen, die sie haben, haben hier keine Gültigkeit und viele Kompetenzen, die hier nötig sind, müssen sie mühsam erwerben. Es gab in vielen Familien, mit denen ich zu tun hatte, keine soziale Kontrolle durch die Behörden. Viele Kinder erlebten Gewalt. Der Vater übte seine absolute Macht in der Familie durch Gewalt aus. Die Mädchen hatten überhaupt keine Freiheiten. Viele Kurden in der Hustadt lebten genauso isoliert in ihrer eigenen Welt. Gemeinsam mit meinem Kollegen Serdar haben wir viel recherchiert und darüber ein Konzept erarbeitet. Der damalige Leiter des Jugendamtes war davon sehr begeistert. Zu der Zeit hatte die Kriminalität unter den migrantischen Jugendlichen stark zugenommen, bis hin zu Banküberfällen. Sechs oder sieben Jugendliche, die ich kannte, wurden wegen Bankraub festgenommen. Da mussten natürlich die Stadt und betroffenen Behörden handeln. Das Problem waren hier nicht nur die Differenzen zwischen der Mehrheitsgesellschaft und der Migration, sondern auch, dass einige Zugewanderte vehement versuchten, ihre Identität und Herkunftsmentalität hier künstlich aufrechtzuerhalten.

Die Familien, die wir besuchten, schauten im Wohnzimmer den ganzen Tag Fernsehen, zusammen mit ihren Kindern. Das hieß für uns, wenn wir die Jugendlichen betreuen wollten, müssten gleichzeitig die Eltern betreut und beraten werden. Unser Konzept erforderte eine ganzheitliche Betreuung, somit wäre eine umfangreiche Finanzierung erforderlich gewesen. Dafür waren die Städte oder Behörden jedoch nicht bereit zu investieren.

Dennoch hatten wir eine tolle Arbeit mit den Jugendlichen geleistet. Zum Beispiel gab es Familien, deren Kinder noch nie gereist waren. Wir organisierten Reisen in andere Länder und Städte. Wir versuchten den Jugendlichen neue Werte zu vermitteln, wie Respekt vor Frauen, Gleichberechtigung und Wertschätzung usw. Wir gründeten Jugendtreffs. Wir waren im Team von Streetworkern 13 Personen, davon vier mit Migrationsgeschichte. Wir versuchten die Integrationsarbeit so umzusetzen, dass die zugewanderten Menschen ihre Ressourcen nutzen konnten.

In unserer Arbeit als Streetworker haben wir Mitte der 1990er Jahre, besonders im Stadtteil Querenburg, bei migrantischen Jugendlichen vor allem drei Belastungsfaktoren vorgefunden. Diese führten dazu, dass sich bei vielen zum Teil starke kriminelle Tendenzen entwickelten und dass zusätzlich auch viele auf dem Bildungsweg scheiterten. Zu den Belastungsfaktoren gehörten: ein niedriges Bildungsniveau, innerfamiliäre Gewalt, Armut und Arbeitslosigkeit. Durch das Zusammenwirken dieser Problemlagen haben wir ein neues Herangehen entwickelt. Es ging darum, die Familien und die Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken, also die Eltern dafür zu gewinnen, dass sie aus ihrer empfundenen Hilflosigkeit herauskommen und für das Leben und die Erziehung der Kinder Verantwortung übernehmen. Nicht allein die direkte Begleitung der Jugendlichen durch uns Streetworker stand nun im Vordergrund, sondern eine ganzheitliche Begleitung der Familie.

Erinnerst du dich an wichtige Momente oder Entscheidungen, die für die letzten Jahrzehnte in deinem Leben eine besondere Bedeutung hatten? Würdest du manche Dinge heute anders machen?

Ich hätte manche Sachen in meinem Leben heute anders entschieden, wenn ich zurückblicke. Ich wäre gerne in der Türkei geblieben, vielleicht hätte ich eine Zeit lang als politisch Verfolgter gelebt. Trotzdem wäre ich doch dort geblieben und hätte meinen Beruf als Rechtsanwalt ausgeübt. Und ich hätte hier in Deutschland darauf bestehen sollen, meine Doktorarbeit an der Ruhr-Uni als Jurist zu Ende bringen zu dürfen.

Ich freue mich aber, für so lange Zeit als Streetworker gearbeitet zu haben. Und wir haben die migrantischen Jugendlichen dafür gewonnen.

Natürlich war die Geburt meiner Kinder einer der wichtigsten Momente in meinem Leben.

Was würdest du Menschen empfehlen, die, wie du damals, heute nach Deutschland einwandern?

Ich würde den Menschen, insbesondere den Jugendlichen, die neu nach Deutschland kommen, empfehlen, eine Ausbildung zu machen und sich zu bilden. Auf jeden Fall muss man einen Beruf erlernen. Vor allen Dingen ist es für Frauen wichtig, selbstständig zu werden und einen eigenen Beruf auszuüben und sich von den traditionellen Familienverhältnissen zu emanzipieren. Das ist auch eine gute Grundlage, sich in die Gesellschaft zu integrieren.

Dann ist der Weg für die Teilhabe offen, auch wenn die Politik dies zu verhindern versuchen wird. Ich möchte damit sagen, dass dieser ganze Prozess keine Einbahnstraße ist. Damit will ich nicht sagen, dass dann die Diskriminierung und der Rassismus aufhört.

Auf meinem eigenen Weg hatte ich alle Möglichkeiten, die ich brauchte. Im Vergleich zu vielen anderen Menschen hatte ich etwas Glück und musste nicht allzu viel kämpfen, um meinen Platz zu finden.

___

Interview und Verschriftlichung: Naci Köylüusagi

Fotos: Emelyn Yábar

Archivbilder: Veli Ünlübayir

Redaktion: Tina Häntzschel